Il 31 marzo la Fondazione Culturale San Fedele ha ospitato un convegno organizzato da Maurizio Ambrosini e dedicato al ruolo delle religioni nel welfare in trasformazione. Ho avuto il piacere di parteciparvi insieme ad altri accademici ed esperti che si occupano a vario titolo di questo binomio, cogliendo un’opportunità nata intorno alle Rivista Politiche Sociali/Social Policies 2/2024.

Questo numero, curato da Ugo Ascoli e Massimo Campedelli, è infatti dedicato al rapporto tra confessioni religiose e sistemi di welfare in Italia, analizzato dal punto di vista storico, culturale e prendendo in considerazione gli ultimi ottanta anni. L’obiettivo, oltre a definire il contesto di riferimento, era di offrire spunti utili per tracciare piste di ricerca su un tema per lungo tempo ai margini di ricerche e studi accademici.

Partendo dunque dai contenuti della rivista, durante l’evento ho riflettuto sul tema “La prospettiva del secondo welfare e le iniziative a base religiosa”, di cui di seguito propongo una sintesi.

Un ruolo antico in una società che cambia

Le organizzazioni religiose hanno da sempre rappresentato un punto di riferimento per le persone più vulnerabili, offrendo loro supporto materiale oltre che spirituale. Oggi, di fronte a una crescente complessità dei bisogni sociali, queste realtà si ritrovano nei fatti ad agire come attori rilevanti del secondo welfare, contribuendo a colmare sussidiariamente le lacune del sistema pubblico.

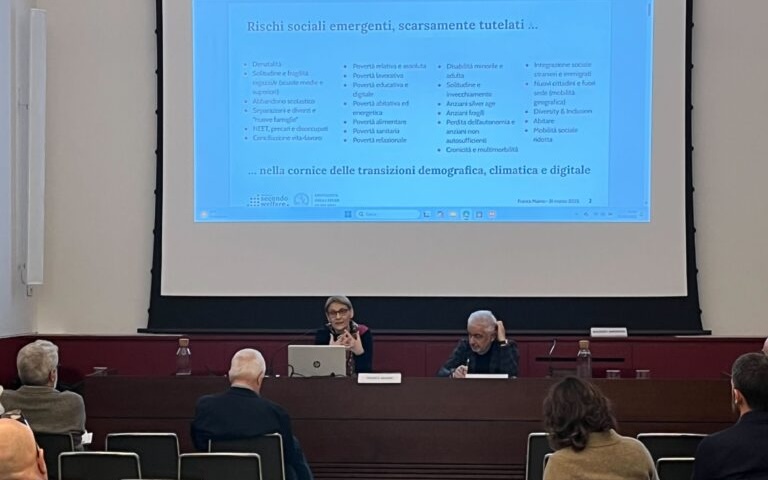

In un contesto di policrisi segnato da transizioni demografiche, climatiche e digitali, in cui povertà relazionale, disuguaglianze educative e fragilità giovanili emergono con crescente forza, il welfare pubblico fatica infatti a rispondere in modo efficace e tempestivo.

È in questo contesto che le organizzazioni religiose, grazie alla loro presenza capillare e alla conoscenza diretta dei territori, assumono un ruolo sempre più significativo. Chiese, parrocchie e oratori, ma sempre più spesso anche luoghi legati ad altre confessioni, non si limitano più a svolgere attività caritatevoli, ma gestiscono servizi veri e propri, contribuendo in modo strutturato al benessere delle comunità a cui si rivolgono.

A titolo d’esempio, secondo i dati Istat, in Italia quasi il 12% delle strutture residenziali socio-assistenziali è gestito da enti religiosi, che offrono assistenza a oltre 80.000 persone fragili.

Dall’assistenza alla coprogettazione

Le forme di intervento delle organizzazioni religiose sono numerose e articolate: ospedali, ambulatori, scuole, centri di formazione, ma anche programmi alimentari, dormitori, supporto psicologico e accompagnamento educativo. Si tratta di esperienze che, pur nate spesso per rispondere a bisogni immediati, evolvono verso modelli più strutturati, capaci di anticipare le politiche pubbliche e di integrarsi con i servizi istituzionali locali.

Un esempio è l’azione dei Salesiani, con i loro centri diurni per minori nelle periferie urbane, che offrono supporto educativo, orientamento scolastico e attività sportive. In Lombardia, la rete degli oratori parrocchiali, sostenuta da Enti locali e Fondazioni, svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione del disagio giovanile, in particolare nei quartieri a rischio esclusione. Come evidenziato da Fanelli, Massanova e Bandera, questi spazi rappresentano un presidio educativo e comunitario, accessibile e trasversale.

Queste esperienze dimostrano come il secondo welfare possa diventare un laboratorio di innovazione sociale, fondato sulla collaborazione tra attori diversi e su un modello di intervento inclusivo e preventivo.

L’eredità dei santi sociali: modelli di solidarietà concreta

Il protagonismo delle realtà religiose nel secondo welfare affonda le sue radici in una lunga tradizione di impegno sociale, incarnata da figure che hanno saputo coniugare fede e giustizia sociale. Tra i più noti, San Vincenzo de’ Paoli, San Giovanni Bosco e San Leonardo Murialdo hanno lasciato un’eredità tangibile fatta di istituzioni educative, formative, ospedaliere e socio-assistenziali.

Il loro approccio non si limitava all’aiuto materiale: miravano a promuovere autonomia e dignità, attraverso formazione, educazione e inserimento lavorativo. La Fondazione Murialdo, per esempio, è attiva ancora oggi nel campo della formazione professionale e dell’inclusione sociale, seguendo i principi del fondatore.

Questi modelli di intervento non solo hanno influenzato profondamente l’evoluzione del welfare italiano, ma sono anche ripresi e adattati da molte organizzazioni contemporanee, religiose e laiche, che continuano a ispirarsi a una visione integrata della persona, che coniuga cura materiale e spirituale.

Criticità e prospettive future

Non mancano, tuttavia, alcune criticità. La dipendenza da risorse private – come donazioni, offerte e lasciti, ma anche dai finanziamenti pubblici – può compromettere la stabilità e la sostenibilità degli interventi. Inoltre, in alcuni contesti, si osservano approcci ancora troppo paternalistici o non sufficientemente inclusivi, che rischiano di escludere chi non si riconosce nei riferimenti confessionali.

Per affrontare queste sfide, è necessario rinnovare le modalità di intervento, adottando logiche partecipative e orientate all’empowerment, in linea con il paradigma capacitante promosso da Martha Nussbaum e Amartya Sen. Questo significa leggere i bisogni in modo multidimensionale e co-progettare risposte che valorizzino le competenze e le risorse delle persone, non solo i loro bisogni.

In ogni caso, oggi le organizzazioni religiose possono essere protagoniste di un secondo welfare plurale, integrato e inclusivo, capace di generare coesione sociale e rispondere ai bisogni di una società che cambia.