In che modo la collaborazione tra fondazioni filantropiche ed enti non profit può contribuire a migliorare i risultati dei progetti portati avanti sul territorio e la strategia delle fondazioni?

Sull’analisi della relazione tra grantmakers e grantees si sono concentrate due indagini promosse dall’Università degli Studi di Padova. I questionari restituiti da 245 organizzazioni beneficiarie e 171 dipendenti di 34 Fondazioni di origine bancaria (il 40% delle 86 Fob italiane) tratteggiano il ruolo proattivo delle fondazioni nel migliorare le capacità operative e le prestazioni degli enti del Terzo Settore.

Ve le raccontiamo di seguito.

Questo articolo è parte del Focus Filantropia e Fiducia, spazio online curato da Secondo Welfare che raccoglie riflessioni, interviste e ricerche sulla filantropia trust-based e sull’impatto che potrebbe avere nel nostro Paese. Questo articolo è parte del Focus Filantropia e Fiducia, spazio online curato da Secondo Welfare che raccoglie riflessioni, interviste e ricerche sulla filantropia trust-based e sull’impatto che potrebbe avere nel nostro Paese. |

Le fondazioni tra filantropia strategica e filantropia relazionale

Le fondazioni operano nel Terzo Settore come catalizzatrici di risorse a supporto dei progetti sociali promossi da altre organizzazioni. E sempre più le fondazioni italiane adottano un approccio proattivo all’attività istituzionale, abbracciando il modello d’intervento di matrice anglosassone della “filantropia strategica”.

Questo scenario suggerisce una progressiva specializzazione delle fondazioni come attori qualificati del non profit in grado di affiancare gli operatori del Terzo Settore al fine di migliorarne i progetti e i risultati. Le fondazioni, in particolare, sono chiamate a partecipare al processo di capacity building degli enti del Terzo Settore attraverso la promozione di modelli che facilitino la collaborazione per affrontare le sfide sociali.

La filantropia strategica cerca di adattare il modello di intervento dei fondi di private equity e venture capital che iniettano, nei soggetti in cui investono, non soltanto risorse liquide ma anche strumenti e competenze manageriali. Più di recente, l’approccio della filantropia trust-based ha posto l’accento sul tema della relazione fiduciaria tra grantmakers e grantees, bilanciando strategicità dell’azione filantropica e riequilibrio delle dinamiche di potere esistenti.

Lo studio dell’Università degli Studi di Padova: metodo e campione

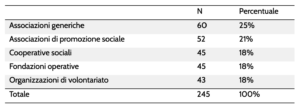

La nostra ricerca ha raccolto le risposte di 245 enti del Terzo Settore (ETS), distribuiti come rappresentato nella Tabella 1.

I principali settori di intervento degli ETS rispondenti sono: arte e cultura (38%), educazione (15%), salute (19%) e volontariato (12%). Tra gli enti rispondenti, il 32% dichiara entrate inferiori ai 50.000 euro, il 14% tra 51 e 100.000 euro, il 26% tra 101 e 500.000 euro e il 27% maggiore di 500.000 euro. A livello di organico, la maggior parte delle organizzazioni intervistate (69%) dichiara di avere meno di 10 dipendenti. I questionari sono stati compilati prevalentemente da soggetti che ricoprono il ruolo di presidente, vicepresidente (40%) o di direttore (18%) e, in misura minore, da soggetti che ricoprono altri ruoli.

Successivamente, per corroborare le evidenze, sono state raccolte le opinioni sul tema della “collaborazione virtuosa” anche tra 171 dipendenti delle Fondazioni di origine bancaria (il 18% del totale) in diversi ruoli e uffici.

Relazione tra ente non profit e Fondazione di origine bancaria

Tra gli ETS rispondenti, il 72% dichiara di aver dovuto partecipare ad un bando selettivo per l’erogazione del finanziamento. Le erogazioni riguardano nella maggior parte dei casi contributi per la realizzazione di progetti sociali con una pluralità di azioni integrate, contributi alla gestione ordinaria dell’organizzazione e finanziamenti o patrocini di eventi.

Il questionario ha proposto 22 variabili che indagano il rapporto tra ETS e fondazioni, chiedendo ai rispondenti di valutare le variabili proposte su una scala Likert a 7 punti1. Successivamente, le relazioni tra le 22 variabili sono state sintetizzate, attraverso un’analisi fattoriale di tipo confermativo2, individuando tre fattori comuni:

- Attività di supporto organizzativo in aggiunta all’erogazione di denaro (F1);

- Allineamento degli obiettivi tra soggetto finanziatore e beneficiario (F2);

- Forme di monitoraggio utilizzate dall’ente erogatore (F3).

La Tabella 2 rappresenta le 14 variabili che contribuiscono in modo più rilevante (con fattori di carico superiori al 60%) ai tre fattori comuni (F1, F2, F3)3.

I dati raccolti evidenziano che gli ETS rispondenti percepiscono un alto grado di allineamento dei valori e degli obiettivi con la Fondazione. Tra le attività di supporto proposte, i valori più elevati si osservano per l’assistenza e i suggerimenti sul settore di intervento, nella pianificazione strategica e finanziaria e per lo sviluppo di misure di risultato e impatto.

Il ruolo dei dipendenti delle fondazioni nello sviluppo di relazioni cooperative

Nella costruzione di reti fiduciarie per intervenire su problemi sociali, il contributo dei dipendenti delle Fondazioni risulta di fondamentale importanza nel favorire e co-sviluppare con gli enti beneficiari buone pratiche organizzative, soprattutto relativamente ai processi di pianificazione, programmazione e monitoraggio dei progetti sociali finanziati.

Le analisi condotte evidenziano interessanti associazioni tra maggiori gradi di coinvolgimento dei dipendenti e la percezione di una maggiore professionalità ed incisività nell’azione sociale, pur segnalando alcune criticità relativamente alla complessità e al costo dei processi di programmazione e controllo.

I risultati mettono in luce come la caratteristica più presente tra i dipendenti delle Fondazioni sia la dedizione, intesa come capacità di andare oltre il mansionario ordinario, tessendo relazioni con gli attori del territorio in aggiunta al normale carico di lavoro. Tale risultato ben si associa all’alta desiderabilità sociale e al senso di responsabilità osservati in relazioni alle attività sociali svolte. La lettura congiunta di questi tre indicatori restituisce, mediamente, un alto livello di sintonia valoriale riconducibile alla consapevolezza che il proprio lavoro ha effetti positivi sui territori e sulle comunità oggetto di intervento.

Viceversa, i valori soddisfacenti, ma sensibilmente più bassi, fatti registrare da competenza e autonomia lasciano intravedere la complessità degli interventi sociali da organizzare e le aree su cui le fondazioni potrebbero intervenire con iniziative di formazione e rafforzamento del proprio capitale umano.

Le fondazioni come promotrici di capacity building

Il lavoro svolto dalle Fondazioni di origine bancaria nell’accompagnare e monitorare i progetti sostenuti risulta percepito dalle 245 organizzazioni partecipanti all’indagine. Il ruolo delle Fondazioni risulta apprezzato, in quanto permette di contribuire allo sviluppo delle capacità operative degli enti non profit.

Il modello di intervento delle Fondazioni sembra quindi essere attivatore di forme di capacity building per il Terzo Settore, inteso come sviluppo delle capacità di un’organizzazione al fine di migliorare la sua efficacia e sostenibilità. Il processo di capacity building viene operato attraverso il trasferimento di competenze e un’attenta supervisione delle attività e dei risultati del progetto. L’efficacia del capacity building è maggiore quanto più fondazione e beneficiari risultano allineati nel perseguire obiettivi comuni.

L’analisi empirica qui presentata risente di un campionamento parziale, che ha riguardato solo i beneficiari effettivamente finanziati e non ha esplorato l’universo dei beneficiari che hanno visto rifiutare la propria domanda. I dati raccolti, inoltre, sono discrezionali e soggettivi nella definizione delle percezioni che i rispondenti hanno della relazione tra la propria organizzazione e l’ente finanziatore. Al netto di queste debolezze metodologiche, che qualificano lo studio come esplorativo e non generalizzabile, i dati discussi rappresentano un primo tentativo organico di investigare la relazione virtuosa tra grantmakers e grantees e alimentano il dibattito tra gli operatori del settore per un continuo miglioramento dell’azione filantropica.

È possibile scaricare il rapporto di ricerca completo attraverso la pagina del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di Padova.

Note

- La scala Likert è una tecnica psicometrica che, attraverso una scala ordinata (in questo caso da 1 a 7), consente ai rispondenti di collocarsi scegliendo l’opzione che meglio corrisponde alla loro opinione o atteggiamento.

- L’analisi fattoriale consente di raggruppare tra loro variabili osservate se accomunate da comportamenti di risposta simili e diffusi nel questionario. Ogni raggruppamento, se caratterizzato da coerenza teorica, rappresenta un “fattore latente” nelle risposte e può assumere una nuova denominazione capace di sintetizzare le diverse variabili osservate che lo costituiscono. Ogni variabile può contribuire ad uno o più fattori, se presenta un contributo di carico pari ad almeno 0.6 in un intervallo tra 0-1.

- L’indagine ha realizzato un’analisi fattoriale di tipo confermativo per sintetizzare le relazioni esistenti tra le 22 variabili investigate, alla ricerca di fattori “latenti” che consentano di riassumere i principali elementi esplicativi rispetto alla varietà dei fattori inizialmente considerati. Tra le 22 variabili investigate, 14 alimentano, con fattori di carico pari o superiori alla soglia critica del 60%, tre fattori aggregativi comuni (Tabella 2).