Il 7 giugno 2022 la Commissione, il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo politico provvisorio sulla proposta di Direttiva sui salari minimi nell’Unione Europea. Il documento stabilisce alcuni criteri per garantire salari minimi adeguati, sotto forma di salario minimo legale o di salari determinati nell’ambito di contratti collettivi (differenza importante, di cui abbiamo recentemente parlato qui), al fine di armonizzare la situazione tra i Paesi membri.

L’Unione ha specificato che non interverrà nel processo decisionale dei singoli Stati, evitando quindi di imporre la definizione di un salario minimo nei Paesi come l’Italia in cui i minimi sono stabiliti nei contratti collettivi (e che insieme ad Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia è uno dei sei Paesi UE che non prevedere forme di salario minimo).

La Direttiva europea ha riportato in auge il tema, che ora è al centro anche del dibattito elettorale per le Politiche del prossimo 25 settembre. Di seguito facciamo il punto sul contesto in cui si inseriscono queste discussioni, guardando ai progetti di legge passati e presenti per l’introduzione di un salario minimo e sulle possibili conseguenze che potrebbe avere qualora venisse adottato anche nel nostro Paese.

Alle radici della questione: il lavoro povero

A fare da sfondo al tema del salario minimo in Italia c’è la cosiddetta “questione salariale”. Negli ultimi trent’anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, sono aumentate le disuguaglianze nella redistribuzione del reddito e della ricchezza. L’austerità e le riforme strutturali hanno contribuito ad accentuare tali tendenze e, allo stesso tempo, la pressione fiscale e il cuneo sul contesto del lavoro non sono stati sufficienti a riequilibrare la situazione. Le evidenze a livello nazionale riguardano i salari stagnanti – nonostante l’importante funzione svolta dalla contrattazione e una forte segmentazione del mercato del lavoro -, con forti differenze sul piano del genere, del territorio di residenza e a livello anagrafico.

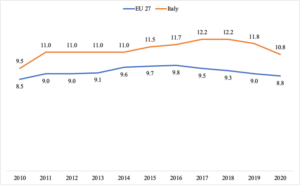

Un fenomeno allarmante in questo senso è sicuramente quello del lavoro povero. Negli ultimi dieci anni la percentuale di lavoratori poveri (sul totale dei lavoratori) in Italia è aumentata di 1,3 punti percentuali, passando dal 9,5% nel 2010 al 10,8% nel 2021. Il tasso di povertà lavorativa è superiore di circa 2 punti percentuali rispetto al valore europeo (pari all’8,8%).

Nel dettaglio, il Rapporto del Gruppo di Lavoro “Interventi e misure di contrasto alla povertà lavorativa” (di cui vi avevamo parlato qui) presenta delle stime puntuali riguardo i profili contrattuali e retributivi dei lavoratori e delle lavoratrici povere residenti in Italia. I lavoratori più a rischio sono gli autonomi e i part-time. Al contrario, il rischio di essere in povertà lavorativa decresce se si tratta di un lavoratore dipendente (Figura 1).

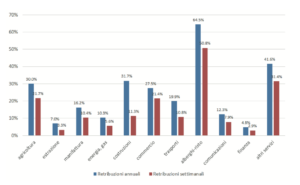

E il rischio di percepire basse retribuzioni è variabile in base al settore di attività: sia in virtù del diverso contratto collettivo adottato, sia in ragione della diversa distribuzione tra settori delle forme contrattuali non-standard e della presenza di lavoratori con diversa qualifica. I lavoratori a bassa retribuzione sono il 64,5% degli addetti negli alberghi e ristoranti e il 4,8% degli occupati nel settore finanziario e tali divari persistono anche se si considerano i soli lavoratori a tempo pieno (Figura 2).

I dati appena citati sono rilevanti per almeno due ragioni. In Italia, secondo una stima del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, attualmente sono in vigore 888 contratti collettivi nazionali. Esiste dunque un’ampia fetta di lavoratori che è coperta dal minimo tabellare. Tuttavia, la stipula di contratti collettivi non è obbligatoria (altrimenti, si parlerebbe di salario minimo legale) ed esistono imprese e tipologie di contratti di lavoro individuali in cui non è applicabile nessun contratto collettivo.

Su questi ultimi due punti (una copertura già adeguata ed esistente dei Contratti collettivi nazionali e, al contempo, l’esclusione delle categorie di lavoratori più fragili) si innestano le posizioni, in favore o contro, degli attori istituzionali rispetto all’introduzione del salario minimo. E sono queste, inoltre, le ragioni dell’approccio stop and go italiano, tra la volontà di introdurre la misura e l’immobilismo. Proviamo a chiarire questi aspetti guardano sia ai tentativi legislativi avviati negli ultimi anni che le citate posizioni sull’introduzione della misura.

Il salario minimo nel Jobs Act

Il primo tentativo di introdurre il salario minimo risale al 2014. Il Legislatore aveva tentato di prevedere – con la Legge n. 183/2014 (il c.d. Jobs Act) – una delega al Governo finalizzata all’introduzione di un salario minimo legale nei settori non regolamentati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Governo preferì non procedere con l’attuazione della delega, che peraltro aveva sollevato una ferma opposizione sindacale. La delega, mai attuata, costituisce il primo esempio di legislazione nazionale esplicitamente volta all’introduzione di un salario minimo non limitato a specifici settori lavorativi ma, con le dovute eccezioni, avente vocazione intercategoriale. Dopo questo primo tentativo, il tema è tornato al centro del dibattito a partire dalle successive proposte avanzate dal 2018.

I progetti di legge: dal 2018 ad oggi

Il dibattito sul salario minimo come detto si è riaperto nel 2018. Da quell’anno ad oggi sono state presentate almeno dieci proposte di legge in Parlamento sul salario minimo, firmate da parlamentari di schieramenti politici diversi (ad esempio, da Sinistra italiana a Fratelli d’Italia). Nel novembre 2021 è iniziato alla Commissione Lavoro del Senato l’esame congiunto di sei proposte di legge, tra cui il Disegno di Legge 310/2018 – su proposta del Partito Democratico – e quello presentato dal Movimento 5 Stelle, il 658/2018 (il c.d. Disegno di legge Catalfo).

Per le interlocuzioni successive, il DdL Catalfo era poi stato scelto come testo base. La proposta prevede un salario minimo orario di 9 euro lordi (da incrementarsi secondo l’indice Ipca1), al lordo degli oneri retributivi e previdenziali. Esso prevede che il trattamento economico complessivo – esteso a tutti i comparti – non dovesse essere inferiore a quello stabilito dalle organizzazioni sindacali e datoriali, e in ogni caso non inferiore all’importo di euro 9 lordi. La proposta, tuttavia, non prevede sanzioni in capo al datore di lavoro che violasse il salario minimo. La Nota di Aggiornamento di Economia e Finanza del 2019 (Governo Conte I) si era impegnata a dare attuazione al salario minimo ma il disegno legge è rimasto per lungo tempo arenato in Parlamento, con una difficile previsione circa i tempi di attuazione.

Il 10 maggio di quest’anno sono tuttavia ripresi i lavori della Commissione Lavoro del Senato, in cui si sono presentati i 93 emendamenti presentati al testo lo scorso ottobre 2021. I passi successivi, prima della crisi di governo, prevedevano l’elaborazione di due relazioni tecniche da parte dei Ministeri dell’Economia e del Lavoro e il parere della Commissione Bilancio, per poi procedere alla votazione in Parlamento. La caduta del Governo e le elezioni anticipate al 25 settembre presumibilmente faranno slittare in avanti le tempistiche previste, lasciando l’eredità del provvedimento, auspicabilmente, al prossimo Parlamento.

L’introduzione di un salario minimo quali effetti avrebbe?

Secondo l’INPS, ove si andasse nella direzione della fissazione di un salario minimo sarebbero interessati dalla misura circa 4,5 milioni di lavoratori (su un totale di circa 17 milioni). Si tratta di coloro i quali attualmente si vedono applicati salari inferiori ai 9 euro lordi per ora di lavoro previsti dal DdL Catalfo. Stime dell’ISTAT individuano una platea solo di poco inferiore.

Secondo le stime i lavoratori più interessati dal salario minimo sarebbero anzitutto badanti, colf, braccianti e altri addetti del settore agricolo, a cui vanno aggiunte alcune altre categorie. Ad esempio, chi lavora nella vigilanza e nel controllo fiduciario, con un contratto il cui minimo salariale è fissato tra 4,60 e 6 euro l’ora, oppure che è impiegato in imprese di pulizia (6,52 euro) o nei servizi socio-assistenziali (6,68 euro). Sopra i 7 euro l’ora troviamo i dipendenti del settore abbigliamento (7,09), della ristorazione collettiva e commerciale o delle aziende di pubblici esercizi (7,28), ma anche i numerosi lavoratori del settore turistico, che hanno un trattamento orario minimo di 7,48 euro.

Rispetto ai possibili impatti, non ci sono delle stime precise che ci diano conto dei potenziali effetti derivanti dall’introduzione del salario minimo. Tuttavia, uno studio realizzato nel 2019, aveva preso in considerazione la proposta del DdL Catalfo, relativa all’introduzione di un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora (Sacchi 2019). L’indagine, in sintesi, mostrava come:

- i lavoratori beneficiari dell’introduzione di un salario minimo legale a 9 euro orari sarebbero circa 2,6 milioni. Di questi, circa 1,9 milioni a tempo pieno (il 18,4% del totale dei dipendenti a tempo pieno) per un costo di 5,2 miliardi, e circa 680.000 lavoratori a tempo parziale (il 29% del totale dei dipendenti part-time) per un costo di 1,5 miliardi;

- il costo totale per le imprese sarebbe di 6,7 miliardi di euro.

L’indagine identificava due fattori in grado di incidere in misura rilevante sull’eterogeneità dell’impatto atteso: la dimensione d’impresa e la ripartizione geografica del lavoro. Secondo l’analisi, oltre alla stima della spesa complessiva che l’introduzione di un salario minimo legale comporterebbe è cruciale la previsione della distribuzione della spesa secondo il profilo delle imprese coinvolte; la diversa sostenibilità del salario minimo legale, in termini di salario aggiuntivo, e le conseguenti differenti reazioni della domanda di lavoro, sono infatti determinanti al fine di valutare i possibili esiti della misura.

Oltre il salario minimo, non cristallizzare il dibattito

Gli strumenti di policy su cui ora convergono sia l’Unione europea sia lo stesso Disegno di legge sono o la fissazione di un salario minimo (ma secondo un importo che ogni Stato può liberamente determinare) o, nei fatti, una sostanziale attuazione delle previsioni costituzionali in tema di efficacia obbligatoria del contratto collettivo stipulato dal sindacato maggiormente rappresentativo, che impongono di generalizzare i CCNL sottoscritti dalle tre organizzazioni di maggiori dimensioni.

L’introduzione di un salario minimo, in un Paese eterogeneo come l’Italia, pone al centro del dibattito diverse questioni. Come confermato dall’analisi realizzata nel 2019, oltre alla stima della spesa complessiva, è cruciale considerare la previsione della distribuzione della spesa secondo il profilo delle imprese coinvolte; la diversa sostenibilità del salario minimo legale, in termini di salario aggiuntivo, e le conseguenti differenti reazioni della domanda di lavoro, sono infatti determinanti al fine di valutare i possibili esiti della misura.

Il dibattito, dunque, si deve spingere oltre la mera questione salariale e guarda – a più ampio raggio – alle questioni relative alla disuguaglianza sociale, al ritorno economico per le imprese, alle relazioni industriali del nostro Paese. Il tema, dunque, è non “cristallizzare” il dibattito e lavorare affinché l’introduzione di un salario minimo, con l’avallo dell’Unione Europea, diventi l’occasione per ri-esaminare altre componenti strutturali del mercato del lavoro italiano. Ad esempio, proponendo strumenti per contrastare la povertà lavorativa, che come abbiamo visto è in progressiva crescita nel nostro Paese.

Per approfondire

- La Relazione del gruppo di lavoro sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà in Italia.

- Sacchi, S. (2019), L’introduzione del salario minimo legale in Italia. Una stima dei costi e dei beneficiari, Nota per il Presidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati.