Negli ultimi anni è diventato evidente come le sfide educative che riguardano i giovani non possano più essere affrontate in termini prettamente pedagogici e nei soli contesti tradizionalmente adibiti a questo scopo. La complessità dei bisogni emergenti, infatti, richiede interventi sociali, relazionali, economici e culturali di ampio respiro, che si concretizzino in diversi luoghi in cui i giovani vivono parte della propria vita. Oggi, soprattutto dopo i difficili anni della pandemia, il contesto in cui crescono i più giovani si presenta particolarmente difficile per il compimento dei “normali” percorsi di crescita e realizzazione personale. Proprio per questo appare sempre più necessario individuare infrastrutture sociali che possano sostenere loro e le loro famiglie in questa nuova situazione.

Ma quali sono le caratteristiche di queste infrastrutture? Oggi esistono luoghi che possono sostenere in maniera strutturata i desideri dei ragazzi e aiutarli ad affrontare le proprie difficoltà? E il secondo welfare come si colloca in tale contesto? Sono alcune delle domande che chi scrive si è posto tante volte a partire dai temi di cui si occupa il nostro Laboratorio, ma anche e soprattutto guardando al contesto in cui viviamo e lavoriamo: Milano.

Nella nostra città il disagio giovanile appare sempre più evidente, anche e soprattutto alla luce dei sempre più frequenti casi di violenza, abbandono e degrado che riguardano ragazzi e ragazze. Ma sono numerosi anche i tentativi di risposta messi in campo da istituzioni, organizzazioni e persone che hanno a cuore il futuro dei più giovani.

Consapevoli di questa situazione, e con il desiderio di poter dare un contributo di riflessione utile, nelle ultime settimane ci siamo confrontati più volte a partire dalle domande sopra accennate. È nato così questo articolo, che guarda con interesse a un luogo “vecchio” ma che a nostro avviso sta giocando un ruolo nuovo per affrontare queste sfide educative: l’oratorio.

Ma andiamo con ordine.

Essere giovani in Italia, tra sfide educative e relazionali

Per capire il tema di cui vogliamo occuparci appare utile citare alcune ricerche che vanno ad approfondire le principali criticità relazionali e sociali che i giovani italiani si trovano ad affrontare quotidianamente dopo la pandemia, che come mostrano diverse analisi ha accelerato fenomeni di disagio e esclusione sociale.

In linea generale, un’indagine demoscopica condotta dall’Istituto Demopolis insieme a Con i Bambini (2023) rivela ad esempio come il 54% degli adolescenti ritenga di non essere capito dagli adulti. Un’ opinione peraltro condivisa dal 45% dei genitori. Questa tendenza porta a interrogarsi sui fattori che ne stanno alla base, con particolare attenzione al disagio vissuto da bambini e ragazzi durante e dopo la pandemia.

Tale disagio nella maggior parte dei casi è riconducibile a fattori di natura sociale ed economica. Secondo il Rapporto annuale 2024 di Istat nel nostro Paese i bisogni di base di molti bambini non vengono pienamente soddisfatti: il 16,9% dei minori non si può permettere “una settimana di vacanza all’anno lontano da casa” per motivi economici, mentre il 9,1% non può svolgere regolarmente “attività di svago fuori casa a pagamento”. Un valore che triplica nel caso dei minori stranieri, che nel 16,5% dei casi non possono neanche permettersi di “invitare gli amici per giocare”.

I diritti mancati di una generazione sospesa tra sogni e incertezze

Tuttavia sarebbe riduttivo affrontare tali questioni solo dal punto di vista della deprivazione materiale, senza andare alle sue radici educative, culturali, sociali, psicologiche. La campagna “Non sono emergenza” di Con i Bambini (2024) presenta dati utili per comprendere meglio la condizione degli adolescenti in uscita dalla pandemia. Nel 2022 il 9,7% degli studenti frequentanti la quinta superiore si sono trovati in dispersione implicita; significa che pur portando a termine gli studi non hanno raggiunto competenze di base adeguate. Complice la necessità di mantenere il distanziamento fisico, negli anni pandemici sono poi emersi vari segnali di rarefazione nei rapporti sociali, anche e soprattutto tra i giovani. Durante il Covid, poi, secondo Istat il 50,5% degli alunni delle scuole secondarie ha riportato una diminuzione nella frequentazione di amiche e amici, con un parallelo incremento nell’utilizzo di chat e social media per comunicare (in crescita per circa il 70% dei ragazzi).

Ulteriori indicatori di malessere psicologico emergono dalle rilevazioni dell’istituto superiore di sanità (2023), nell’ambito dell’indagine sulle dipendenze comportamentali nella generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012). Secondo lo studio l’1,6% degli studenti tra gli 11 e i 17 anni presenta una tendenza all’isolamento sociale, mentre il 2,5% presenta caratteristiche compatibili con la dipendenza da social media. Una tendenza correlata con le difficoltà nell’instaurare una relazione costruttiva con genitori e adulti: tra gli 11-13enni a rischio dipendenza da social, il 75,9% dichiara una difficoltà comunicativa con i genitori, mentre la quota scende al 40,5% in chi non presenta il rischio.

Disagio giovanile: smettiamola di dare tutte le colpe al digitale

Un altro aspetto su cui la pubblicistica si è molto concentrata nel corso della pandemia è quello dei fenomeni di violenza legati alla criminalità giovanile. Tra i riferimenti più autorevoli sul tema, segnaliamo un’indagine realizzata da Transcrime (2022)1 che ha analizzato il fenomeno nella sua complessità, guardando in particolare alle cosiddette baby gang: gruppi senza un’organizzazione strutturata composti da adolescenti con alle spalle situazioni di disagio familiare e sociale. Il fenomeno delle baby gang negli ultimi anni si è sviluppato principalmente nelle zone del centro e del nord Italia specialmente nelle aree urbane; ne sono un esempio i numerosi casi di cronaca che hanno visto come protagonista la città di Milano.

Le proposte educative e ricreative del territorio milanese

Proprio Milano, come accennato nell’introduzione a questo articolo, rappresenta per i giovani che ci vivono un luogo fatto di tante proposte e opportunità sociali, culturali e lavorative. Ma, al tempo stesso, si configura anche come un contesto in cui ragazzi e ragazze faticano spesso a vivere all’altezza dei loro desideri, come dimostrano le forti disparità che riguardano questa fascia di popolazione (Consolazio et al., 2023; Cucca, Ranci, 2017; Stefanizzi, Verdolini, 2022). Al contempo, la città è però all’avanguardia nel tentativo di affrontare tali diseguaglianze. Basti pensare alle tante iniziative messe in campo da attori pubblici e del Terzo Settore, in particolare le fondazioni, per andare incontro alle esigenze dei più giovani.

Un recente volume di Lodigiani e Riniolo (2024) ha ricostruito la distribuzione dell’offerta educativa e ricreativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 e i 19 anni sul territorio di Milano. Seppur eterogeneo e caratterizzato da profonde disuguaglianze demografiche, urbanistiche e sociali, In linea generale il territorio milanese è caratterizzato da una variegata offerta in termini di proposte educative e ricreative provenienti dal settore pubblico (centri di aggregazione giovanile, centri di aggregazione multifunzionali, biblioteche), dal privato profit (scuole di teatro, piscine e palestre) e soprattutto da quello non profit (associazioni, cooperative sociali, oratori, gruppi scout).

Tra gli esempi virtuosi spicca ad esempio il centro d’aggregazione Barrio’s nato nel 1997 nel quartiere Barona di Milano dall’esperienza di Comunità Nuova Onlus. Il Barrio’s si impegna quotidianamente nella promozione di attività artistiche, culturali e ricreative per tutti i giovani della città, con un programma ricco di concerti, cinema, teatro, musica e anche iniziative per i più piccoli; inoltre promuove iniziative educative e di solidarietà volte all’integrazione sociale di persone in difficoltà.

Un’altra offerta educativa e ricreativa significativa è quella della Biblioteca Sociale Spiazza nel quartiere Figino, promossa dalla Cooperativa Sociale Arimo che dal 2003 gestisce comunità educative per adolescenti e il reinserimento sociale di minori. La biblioteca è oggi uno spazio di promozione culturale e sociale, scambio, confronto, socialità, al servizio del dialogo e dell’integrazione tra le diverse componenti di Figino e del suo territorio.

O, ancora, si può citare la Scuola di musica Carousel nel quartiere di San Siro che, in collaborazione con il Consorzio SIR – Solidarietà In Rete, organizza corsi di musica e canto accessibili a tutti e attività, concerti, stage e laboratori gratuiti rivolti ai giovani, per metterli a contatto con tutto quello che la musica può offrire loro.

Doposcuola in Rete: a Milano un welfare di precisione contro la povertà educativa

Sono solo alcuni esempi sparsi sul territorio milanese delle tante offerte educative e ricreative presenti. Tuttavia, tali offerte non sono distribuite in modo omogeneo su tutta la città. Come emerge dallo studio, alcuni territori, perlopiù quelli maggiormente svantaggiati dal punto di vista socio-economico e alcuni quartieri di nuovo sviluppo, risultano più scoperti rispetto ad altri, con poche proposte rivolte ai giovani.

In breve, a Milano le proposte educative non mancano, ma non sono egualmente accessibili nelle diverse aree della città. Questo vale per servizi pubblici, privati e di natura sociale. Ma non per gli oratori.

L’oratorio e la risposta “multipla” alla sfida educativa

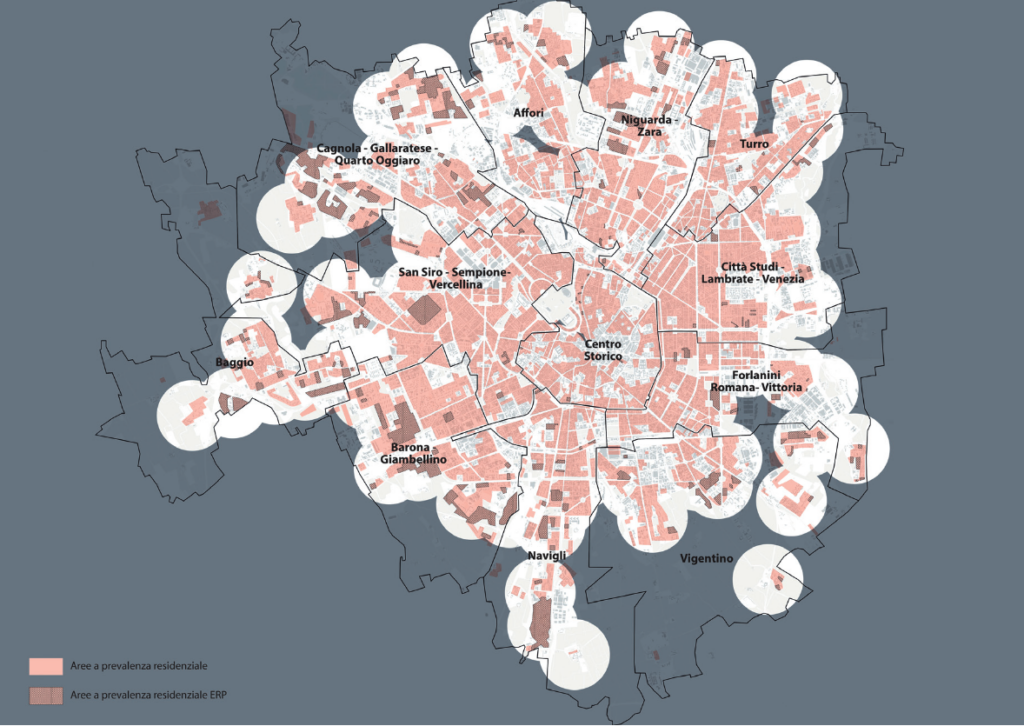

Gli oratori oggi garantiscono una copertura estesa e diffusa di tutto il territorio milanese. Un presidio che, soprattutto in alcune aree della città, rappresenta “una delle principali dotazioni educative dei territori” (Acerbi, Rizzo, 2016, p. 9) e un punto di riferimento e inclusione sociale (Caritas, FOM, 2023). La recente ricerca “Il posto degli oratori: una mappa delle proposte educative e ricreative per gli adolescenti a Milano” di Lodigiani e Riniolo evidenzia una distribuzione fitta degli oratori, potenzialmente capace di offrire per quasi tutta la città un servizio di prossimità, accessibile a pochi minuti di cammino (figura 1). E che in taluni casi costituisce l’unica proposta educativa per i ragazzi e le ragazze.

A questo si deve aggiungere il fatto che da alcuni anni ormai gli oratori stanno affiancando al loro ruolo “tradizionale” di spazi confessionali anche il tentativo, più ampio, di accogliere e accompagnare i giovani nelle sfide sociali, relazionali ed economiche. In questo senso si può parlare di una nuova fase dell’oratorio contemporaneo inteso come “struttura destinata all’erogazione di servizi alla persona, tanto di carattere religioso (ad esempio il catechismo), quanto non religioso (ad esempio le attività sportive) […] con tendenza inclusiva e non esclusiva” (Diotallevi, 2015, p. 61).

L’oratorio oggi è infatti in grado di offrire a chiunque decida di abitarlo tanti “servizi”, che solo in parte erano offerti anche in passato.

In primo luogo sono numerose le proposte per bambini e adolescenti: attività ricreative, culturali e teatrali, percorsi di educazione alla cittadinanza e gruppi di aggregazione giovanile. Nel corso del tempo hanno acquisito importanza sempre maggiore anche le attività di animazione, in particolar modo attraverso i centri estivi che ogni anno vengono organizzati per supportare le famiglie durante il periodo delle vacanze scolastiche. Questi da un lato sono una ricchezza per i bambini che li frequentano, ma anche per i giovani animatori che, mentre prestano aiuto, si formano e imparano. E poi ci sono le attività come il doposcuola per bambini delle elementari ma anche per ragazzi più grandi delle scuole medie o superiori, così come le società sportive oratoriane che permettono ai ragazzi di ogni età di fare un’esperienza di sport in un contesto che promuove valori come l’altruismo e la solidarietà. E, da ultimo, ricordiamo i gruppi scout che all’interno delle mura dell’oratorio formano lo spirito critico e l’indipendenza dei giovani.

L’oratorio però non è solo un luogo per ragazzi. Incontri culturali, lezioni di italiano per stranieri ed eventi di aggregazione per famiglie sono solo alcuni esempi di attività che intercettano i bisogni anche degli adulti, che nell’oratorio riescono spesso a trovare un luogo da abitare da soli o con la propria famiglia. E a queste si aggiungono le azioni di sostegno economico e sociale alle persone in difficoltà economica, grazie soprattutto al lavoro delle Caritas che operano all’interno delle parrocchie e che spesso vedono il coinvolgimento diretto della popolazione oratoriana.

L’apertura territoriale e la capacità di fare rete

Nel perseguire questi obiettivi “ulteriori”, gli oratori non operano da soli, come monadi, ma più spesso cercano di integrarsi nel tessuto del territorio interagendo e dialogando con attori locali diversi come enti del Terzo Settore, enti pubblici, ecc. Oggi la dimensione progettuale e operativa degli oratori milanesi abbraccia spesso altre realtà educative e si interfaccia con i servizi e le istituzioni locali.

È un’apertura spesso non cercata in modo proattivo, ma effetto di contatti esterni che si muovono alla ricerca di sinergie e collaborazioni; altre volte è invece intenzionalmente perseguita, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un tessuto educativo esteso e plurale. Tuttavia questa apertura, che sia intenzionale o no, è necessaria per raccogliere numerose sfide educative.

Investire sugli oratori per affrontare le fatiche di giovani (e adulti)

“Lavorare in rete” è una locuzione molto utilizzata in vari contesti, soprattutto in quelli sociali e educativi. Eppure non sempre nel tessuto sociale è facile creare legami con enti anche diversi dal proprio. È un lavoro a tratti faticoso che richiede uno sforzo in più perché chiama a confrontarsi con realtà molto diverse tra loro. Non mancano però le esperienze positive, specie se si considerano i rapporti tra l’oratorio e il territorio circostante, le realtà di Terzo Settore, i servizi sociali, le istituzioni locali.

In questo senso negli anni è stato significativo anche il bando “Porte Aperte” della Fondazione Cariplo, che incoraggia gli oratori a creare un partenariato con enti del Terzo Settore per poter presentare i propri progetti e ottenere finanziamenti.

Più di un semplice luogo: una definizione calzante

Quindi oggi gli oratori si configurano come luoghi “nuovi” per rispondere ai bisogni dei giovani, in sinergia con le diverse componenti del proprio territorio e attraverso un’offerta sempre più ampia di soluzioni potenziali. Ma questa definizione “basta” per spiegare cosa siano oggi gli oratori?

Nel 1992 l’antropologo francese Marc Augé coniò il noto neologismo “non-luogo” (o anche “nonluogo”) per indicare quegli spazi che non possiedono le caratteristiche “tipiche” dei luoghi tradizionali: identità, relazioni e storia. In sintesi, secondo Augé i non-luoghi sono spazi di transito o di consumo che mancano di profondità storica, relazionale e identitaria e che al contrario si distinguono per essere anonimi (interazioni sociali ridotte al minimo), standardizzati (non hanno particolari distintivi) e funzionali (ovvero progettati per uno scopo molto pratico). In questa classificazione rientrano ad esempio centri commerciali, aeroporti, stazioni di sosta, grandi catene alberghiere.

Per quanto qui descritto, gli oratori possono essere considerati una sorta di alter ego dei non-luoghi, perché oltre a possedere “profondità” storica, relazionale e identitaria offrono la possibilità a chi li frequenta di rispondere in un unico posto a un’ampia serie di necessità che non trovano risposte in altre sedi (o le trovano solo parzialmente). Mentre riflettevamo su questo ci siamo immaginati di poter usare un altro neologismo che ci pareva calzante: super-luogo. Una definizione bella, immediata, che trasferisse il senso di quanto i luoghi come gli oratori realizzano. Ma abbiamo scoperto che sfortunatamente non ce la siamo inventata noi. Cercando online si scopre infatti super-luogo è un concetto che non ha una paternità definita ma che è affermato negli studi di urbanistica, architettura e design per identificare luoghi che rispondono contemporaneamente a diverse esigenze tipiche della città contemporanea in ambito sociale, economico e culturale. Ecco, ci è sembrato particolarmente adatto per definire molti “luoghi del secondo welfare”, tra cui appunto gli oratori.

In breve, il termine super-luogo indica spazi che si contraddistinguono per la loro multifunzionalità (es. funzione residenziale, commerciale, ricreativa, educativa e culturale) e per la loro capacità di fare integrazione e coesione sociale (puntando soprattutto sulla dimensione comunitaria) in un’ottica di innovazione sostenibile. In questa classificazione rientrano oggi gli hub urbani, cioè i cosiddetti spazi rigenerati che integrano – nella logica dell’innovazione sociale – le istanze commerciali con il bisogno di servizi e di socialità (si pensi alle stazioni rigenerate di Roma Termini e Milano Centrale, agli acceleratori di innovazione sociale, agli spazi polifunzionali, ecc) e gli spazi pubblici propriamente detti, che assumono nuovi ruoli (come le biblioteche sociali, le piazze e i parchi a cui vengono date nuove funzionalità).

Luoghi dove la densità di relazioni ricompone impresa e società

In questo senso crediamo sia dunque corretto utilizzare il concetto di super-luogo per gli oratori così come descritti in questo articolo. Anche se, forse, il termine manca di “qualcosa”, perché l’oratorio non si limita a offrire più servizi in unico posto, ma garantisce anche una dimensione di “senso”, specialmente a livello educativo, di cui i giovani sembrano tremendamente alla ricerca. Emerge infatti tra i giovani, e non solo, il desiderio di abitare luoghi che aiutino a favorire l’’apertura, l’inclusione e l’espansione delle competenze cognitive e socio-emotive; in altre parole si rinforza la domanda di ambienti di apprendimento “per la vita”, cioè fluidi, non standardizzati, multidimensionali.

L’avvio di un percorso per scoprire questi super-luoghi

Alla luce di quanto qui descritto, nelle prossime settimane andremo a conoscere meglio alcune esperienze realizzata dagli oratori nel contesto milanese, approfondendo da diversi punti di vista come oggi rispondano a varie esigenze proveniente dai più giovani ma anche dalle loro famiglie. Durante questo percorso metteremo alla prova l’idea di super-luogo, provando a individuarne altre che aiutino a cogliere ancora meglio le “nuove” funzioni svolte dall’oratorio.

Per approfondire

- Acerbi C., Rizzo M. (2016), Pedagogia dell’oratorio, FrancoAngeli, Milano.

- Caritas Ambrosiana, FOM – Fondazione Oratori Milanesi (2023) (a cura di), Essere Chiesa di frontiera. L’esperienza del progetto “Parrocchie e periferia” a Milano, ITL, Milano.

- Consolazio D., Benassi D., Russo A.G. (2023), “Ethnic residential segregation in the city of Milan at the interplay between social class, housing and labour market”, in Urban Studies, 60(10), pp. 1853-1874.

- Cucca R., Ranci C. (2017), Unequal Cities. The Challenge of Post-Industrial Transition in Times of Austerity, Routledge, London.

- Diotallevi L. (2015), Gli oratori lombardi: rinunciare alle prestazioni o sostenerne i costi crescenti?, in ODL – Oratori Diocesi Lombarde (a cura di), L’oratorio oggi. Ricerca quantitativa e qualitativa sugli oratori in Lombardia, ODL, Milano, pp. 59-71.

- Lodigiani, R., Riniolo, V. (2024), Il “posto” degli oratori. Una mappa delle proposte educative e ricreative per adolescenti a Milano, FrancoAngeli, Milano.

- Stefanizzi S., Verdolini V. (2022), A “space” of one’ s own: identity and conflict in two Milan districts, in Quality & Quantity, 56, pp. 109-130.

Note

- Centro di ricerca interuniversitario dell’università Cattolica di Milano, Alma Mater Studiorum di Bologna e dell’Università di Perugia, che ha realizzato la ricerca in collaborazione con i Ministeri di Giustizia e dell’Interno.